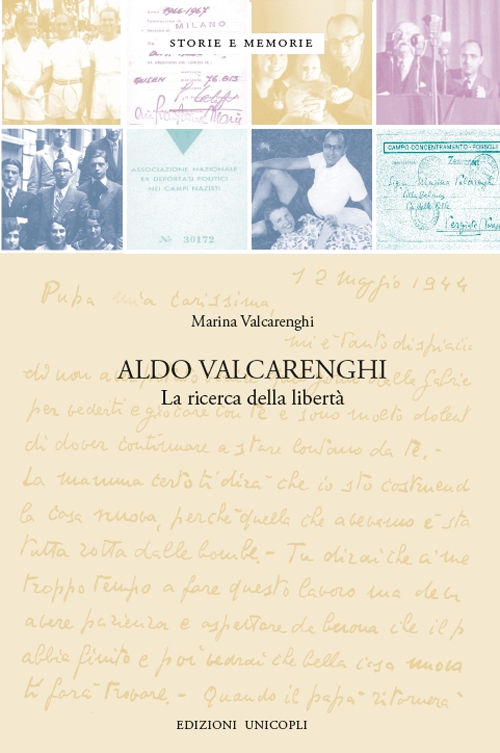

ALDO VALCARENGHI: LA RICERCA DELLA LIBERTÀ di Marina Valcarenghi

Alcuni estratti scritti da Marina Valcarenghi, sulla lotta clandestina e la deportazione a Mathausen

Di mio padre si sapeva che era a S.Vittore e che stava subendo gli interrogatori dei Tedeschi. E si conoscevano i metodi delle SS.

“Se ti interroga la polizia politica, ricordati che la cosa più importante è non tacere; il silenzio li manda in bestia. Devi parlare, parlare, raccontare episodi insignificanti come se fossero di fondamentale importanza, devi divagare, incuriosirli, capisci, senza mai dire quello che non vuoi dire. Ma ricordati: mai tacere”.

Questo consiglio di mio padre, quando a vent’anni cominciavo a fare politica, mi fu in seguito di grande utilità. “E a te era servito?” gli avevo chiesto una volta.

“Fino a un certo punto sì, ma a S. Vittore nel ‘44 fui interrogato dal capitano Saeveke, un SS-und Polizeifuhrer, un modo per dire che rispondeva direttamente e solo a Himmler e a Hitler del suo operato, infischiandosene della legge italiana, anche se formalmente eravamo ancora alleati, e quindi in pratica aveva diritto di vita e di morte su ognuno di noi. Lui aveva capito il mio gioco.”“E allora?” “A un certo punto mi aveva interrotto con un sorriso glaciale: “è stata una conversazione interessante, adesso veniamo al dunque”.

“E il dunque?” “Beh, il dunque è stato abbastanza pesante.” “Ma ti hanno fatto parlare?” “No, questo no”.

Di cose da dire certo ce n’erano e Saeveke lo sapeva.

Il primo marzo del ’44 era infatti cominciata la seconda ondata di scioperi. Così lo aveva preannunciato la Guardia Nazionale Repubblicana, il braccio armato della Repubblica Sociale, in un messaggio a Mussolini: “Fonti fiduciarie hanno riferito che nella giornata di oggi – 1°marzo – in Torino dovrebbe essere proclamato lo sciopero generale da parte dei metallurgici e degli addetti ai servizi pubblici. Lo sciopero, che verrebbe giustificato da motivi economici, in realtà avrebbe invece carattere politico e verrebbe effettuato di concerto con il movimento dei ribelli. Sono state adottate le necessarie misure di sicurezza d’intesa con la prefettura. Autorità germaniche locali informate.”

Ormai anche i nazifascisti dovevano riconoscere che gli scioperi erano atti politici di opposizione al regime e che avvenivano in collaborazione con le formazioni partigiane e con i partiti politici aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale. Avere catturato mio padre e Andrea Lorenzetti, due dei principali organizzatori politici degli scioperi, era per i nazisti un’occasione da non perdere per indurli a parlare.

Dal primo all’8 marzo la Repubblica Sociale fu paralizzata: fabbriche, servizi pubblici, linee ferroviarie e tranviarie, dal Friuli alla Toscana, dalla Liguria all’Emilia Romagna, ora qui e ora là niente funzionava. Il primo marzo era stato formidabile: ne parlarono e ne scrissero in tutto il mondo: più di 500.000 lavoratori (operai e impiegati, uomini e donne). A Milano la Pirelli, la Borletti, la Magneti Marelli, la Falck, la Caproni non avevano lavorato e a niente erano serviti i mezzi corazzati nazisti a presidiare le fabbriche, né le minacce di serrate, licenziamenti e deportazioni, né la fame e la diminuzione del salario: era ormai una guerra senza quartiere. (…)

I Tedeschi, da parte loro, avevano bisogno del nostro acciaio e delle nostre gomme, dei nostri motori e dei nostri aerei e quindi avevano bisogno degli operai italiani, ma capivano anche che le brigate partigiane, i partiti antifascisti e il movimento operaio si stavano saldando, stringendo la loro occupazione in una morsa, durante una fase per loro molto critica della guerra e con l’esempio di Napoli che, cinque mesi prima, si era liberata per conto suo prima dell’arrivo degli Americani. Gli Italiani non sono buoni soldati ma sono fantastici combattenti, quando serve. E i Tedeschi lo sapevano bene e da secoli ormai.

Si rendeva quindi necessario stroncare al più presto e molto energicamente la protesta, decapitando la direzione politica operaia e l’organizzazione unitaria che stava alle spalle degli scioperi. Furono tutti attivamente ricercati e ci furono durante lo sciopero 250 arresti solo a Milano, ma per dieci giorni mio padre era riuscito a non farsi trovare.

Da adolescente un giorno avrei trovato il coraggio di fargli la mia stupida domanda: “Ma non avevi paura?” “Da morire.” “E allora come facevi?” “Non si poteva fare diversamente”.

Probabilmente su indicazione dell’OVRA, i Tedeschi il 10 marzo fecero irruzione nel posto giusto, in casa di Antonio De Giorgi dove era riunito il gruppo dirigente del PSIUP: arrestarono Ogliaro di Torino, Mario Bonfantini, Antonio De Giorgi, Umberto Recalcati, Andrea Lorenzetti e mio padre di Milano. Carlo Andreoni di Roma, che era assente, lo avrebbero preso alcuni giorni dopo.

Coi socialisti i Tedeschi questa volta avevano fatto centro. Pietro Nenni nel suo diario se ne ricorda con commozione. “Fra gli arrestati c’erano Recalcati, Lorenzetti, Valcarenghi, cioè i migliori”.

Recalcati e Lorenzetti non sarebbero tornati da Buchenwald e da Gusen. “Pessime notizie. E’ stato arrestato anche il giovane Valcarenghi del quale tutti i compagni dicono un mondo di bene” (Pietro Nenni tempi di guerra fredda- diari 1943-1956).

Seguendo il loro protocollo, il primo interrogatorio fu eseguito all’hotel Regina, sede del comando della divisione corazzata tedesca che aveva occupato Milano il 10 settembre del ’43; i successivi invece a S.Vittore dove tutti furono affidati direttamente alle cure del capitano Saevecke che si serviva dell’OVRA e in particolare di un suo agente, Luca Ostèria, il cui nome in codice era “dottor Ugo”, per avere informazioni sui prigionieri. L’11 marzo è la data d’ingresso in carcere e il 27 aprile quella del trasferimento al campo di concentramento di Fossoli.

I nazisti interrogavano a modo loro ed è inutile ricordare i dettagli qui: furono tutti trattati con nerbi di bue, tirapugni di ferro, sigarette accese e la notte con le manette dietro la schiena e il tormento della sete.

Ma dopo un mese e mezzo quei dirigenti socialisti non servivano più, dato che ormai la rete clandestina aveva avuto il tempo necessario per riorganizzarsi senza lasciare tracce, e conveniva mandarli nei lager ai lavori forzati. La prima tappa era il campo di concentramento di Fossoli vicino a Carpi in provincia di Modena. (…)

Il campo da febbraio era in mano ai Tedeschi, che ne assunsero ufficialmente il comando nel mese successivo, lasciando alla RSI soltanto la gestione di una piccola parte del territorio dove erano reclusi prigionieri civili. Gli ebrei e i politici dipendevano dalle SS.

In questo modo Fossoli diventava ufficialmente parte dell’universo concentrazionario nazista come campo di passaggio verso i lager tedeschi austriaci e polacchi (…) il 20 giugno il gruppo del quale faceva parte mio padre, con Mario Bonfantini, Steiner, Lorenzetti, Recalcati e Belgioioso, fu avvisato che sarebbero partiti l’indomani.

Forse mio padre deve la vita anche a quella partenza che aveva sempre sperato di ritardare, sapendo che ormai anche Roma era libera. Venti giorni dopo, il 12 luglio, 67 politici dai 16 ai 64 anni furono portati al poligono di tiro di Cibano, a tre km da Fossoli e fucilati. Molto probabilmente erano internati in esubero quando le sorti della guerra erano ormai evidenti: il fronte si era spostato verso Firenze, continuava l’avanzata russa verso ovest dopo la vittoria di Stalingrado, e lo sbarco in Normandia del 6 giugno aveva completato l’accerchiamento. Cominciava a prevalere, a partire dai lager periferici, la scelta dell’eliminazione immediata su quella del preventivo sfruttamento. (…)

E così Aldo salì su uno di quegli abominevoli treni merci, dei quali tanto si è scritto e tanto si è dimenticato. Verso Mauthausen. Credo che tutto il gruppo sapesse più o meno dove stavano andando e ne parlarono durante il viaggio ipotizzando un’evasione prima della frontiera, ma qualcuno temeva rappresaglie. I vagoni erano piombati e avevano solo delle finestrelle sul tetto. (…) Mio padre non ci parlava mai di Mauthausen e nemmeno della lotta clandestina. Se chiedevamo, noi figli, rispondeva sempre ma in modo estremamente conciso, lasciandoci amareggiati. Noi avremmo voluto sapere e avremmo voluto sapere da lui. Non era sua intenzione estrometterci, ma credo che non se la sentisse di parlare, e neppure di scrivere. Ricordo però di avere visto con lui i film “notte e nebbia” e “kapò”, e di essere andati, noi due, a una conferenza di Simon Wiesenthal a Milano sul processo a Gerusalemme contro Adolf Eichmann. Era il 1961. In quell’occasione mi disse che capiva, certo, le ragioni degli ebrei, ma che non riusciva a condividere quella caccia all’uomo dopo vent’anni, così come non avrebbe condiviso la condanna a morte: “La giustizia ha una sua usura” mi disse in quell’occasione. Mi sono poi chiesta se in fondo semplicemente alla giustizia non credesse più, o se di fronte a certi crimini non avesse nemmeno senso cercarla. Come si può fare giustizia di fronte a Marzabotto o a Mauthausen? (…)

A Mauthausen passò il periodo detto “di quarantena” con il numero di matricola 76613IT impresso sotto il triangolo rosso dei detenuti politici cucito sulla divisa. Lavorò nella famosa cava di pietre sopra la quale e per la quale era stato costruito il campo. I prigionieri dovevano salire e scendere più volte al giorno i 186 gradoni sconnessi trasportando sulla schiena sacchi di granito; salivano e scendevano in fila indiana allineati per sei. Ogni tanto qualcuno cadeva e moriva trascinando con sé i compagni che gli stavano più vicini. A sinistra si cadeva nel fondo della cava per 60 metri, a destra si scivolava in un territorio proibito ai detenuti e si veniva fucilati dalle guardie.

Il lavoro non era solo nella cava, ma anche nella costruzione di gallerie, nello sgombero di macerie nei villaggi bombardati e in alcune fabbriche come la Siemens e la Heinkel, ma non so che lavoro abbia fatto mio padre dopo l’esperienza della cava, perché dopo la “quarantena”, insieme a Lorenzetti e a Belgioioso, fu trasferito a Gusen, un sottocampo di Mauthausen, ancora peggiore: “una tomba” lo avrebbe definito Piero Caleffi nel suo libro. (Piero Caleffi “si fa presto a dire fame” edizioni Avanti, 1958). La prima cosa che cominciai a immaginare – per come è possibile – è la fame. Ricordo che mio padre non tollerava che noi lasciassimo cibo sul piatto, era una delle rare occasioni in cui s’infuriava e alzava un poco la voce che nel rimprovero diventava tagliente. Ho imparato da lui, sentendo la sua sofferenza, e mi sento molto a disagio ancora oggi quando per esempio i miei nipotini non finiscono di mangiare il cibo che hanno messo nel loro piatto. Per noi non è solo questione di buone maniere.

Mio padre e i suoi compagni si svegliavano alle 5 e, prima di lavorare, bevevano un surrogato di caffè senza zucchero. Alle 12 ricevevano una zuppa di bucce di patate e rape cotte in acqua e la sera mangiavano 30 grammi di pane con un cucchiaino di margarina. La fame, quando diventa denutrizione costante e poi quasi digiuno, attenua e poi toglie la possibilità di pensare, soprattutto se le ultime energie sono spese in un lavoro massacrante. Morire di fame era normale nei lager. Piero Caleffi, un altro socialista finito a Mauthausen, intitolò il suo libro: “Si fa presto a dire fame”; è vero, si fa presto a dire, ma la fame non offre tregue e intacca la personalità inducendola a regredire verso forme di autodifesa estrema, impensabili altrimenti, e alla fine uccide.

I Tedeschi lo sapevano e la fame non era solo un modo di selezionare i prigionieri, né solo un risparmio economico, era anche un sistema per soggiogare, uno dei più efficaci perché toglieva energia e capacità di pensiero allo stesso tempo.

La seconda cosa di cui mi resi conto era che i deportati non erano prigionieri, erano schiavi, schiavi come i forzati ai remi nelle galere medievali, come i neri nelle piantagioni della Louisiana, come i Galli trascinati a Roma in catene; per loro nessun diritto e il diritto dei padroni era di vita e di morte in qualunque momento e per qualunque motivo.

La fame e la schiavitù insieme creavano – nelle intenzioni e nei risultati – una miscela esplosiva nella coscienza e nell’inconscio dei deportati, una situazione devastante e traumatica del tutto irreversibile.

L’esperienza dello schiavismo come un invisibile veleno si trasmette all’inconscio e anche alla coscienza dei figli.

Tratto da Aldo Valcarenghi La ricerca della libertà edizioni Unicopli

Aldo Valcarenghi entrò in carcere per la prima volta a 18 anni nel 1931. partecipò all’opposizione antifascista clandestina degli anni ’30. Fu incarcerato una seconda volta nel 1943,uscì da san Vittore alla caduta del fascismo e visse in latitanza per sette mesi. Fu catturato ancora dopo gli scioperi del ’44,fu poi trasferito a Fossoli poi Mathausen e a Gusen. Fece parte della direzione naziionale del PSI dopo la guerra e fu eletto segretario della federazione Provinciale di Milano. Si ritirò dalla vita politica attiva nel 1948.